Bertrand Russell

Si vous ne connaissez pas Bertrand Arthur William Russell alors il est intéressant de vous plonger dans cette interview qui date de 1959.

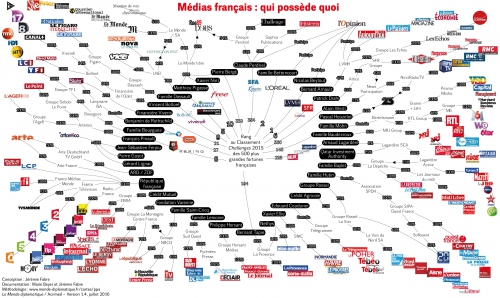

L'extrait d'une minute c'est pour sensibiliser les nouvelles générations. Oui "La Philosophie peut vous parler au présent depuis le passé". Contrairement à ce que vous entendez aujourd'hui de la part des "philosophes des mass médias" ce n'est pas de la philosophie c'est au mieux de l'histoire... Mais bon revenons à Russell.

Né le à Trellech (Monmouthshire), et mort le près de Penrhyndeudraeth (en) (Pays de Galles), il est à la fois un mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, un homme politique et moraliste britannique. C'est l'un des plus grands penseurs du XX° siècle.

Nous pouvons regarder son oeuvre sous trois angles.

- La logique est le fondement des mathématiques. Avec Frege, il est l'un des fondateurs de la logique contemporaine. Il co-écrit avec Alfred North Whitehead, Principia Mathematica. À la suite des travaux d'axiomatisation de l'arithmétique de Peano, Russell a tenté d'appliquer ses propres travaux de logique à la question du fondement des mathématiques.

- La philosophie doit être scientifique. Il propose d'appliquer l'analyse logique aux problèmes traditionnels, tels que l'analyse de l'esprit, de la matière (problème corps-esprit), de la connaissance, ou encore de l'existence du monde extérieur.

- L'engagement social et moral : il écrivit des ouvrages philosophiques dans une langue simple et accessible, en vue de faire partager sa conception d'une philosophie rationaliste œuvrant pour la paix et l'amour. Il s'est engagé dans de nombreuses polémiques qui le firent qualifier de Voltaire anglais, défendit des idées proches du socialisme de tendance libertaire et milita également contre toutes les formes de religion, considérant qu'elles sont des systèmes de cruauté inspirés par la peur et l'ignorance. Il organisa le tribunal Sartre-Russell contre les crimes commis pendant la guerre du Viêt Nam.