Anamnèse ou l’art de raviver la mémoire

Anamnèse. Du grec ancien anámnêsis, ce terme désigne le retour à la mémoire du passé vécu. Il n’est pas une simple remémoration, mais une résurgence, une convocation du souvenir dans toute sa densité sensorielle et émotionnelle. C’est un processus qui, bien plus qu’un acte intellectuel, engage le corps, la chair, l’histoire et parfois même le trauma. En médecine, l’anamnèse permet de reconstituer le parcours du patient à partir de ses souvenirs, de ses douleurs et de ses silences. En philosophie, Platon l’évoque comme une réminiscence, un éveil de la vérité enfouie en nous. Mais qu’en est-il lorsque l’anamnèse devient un geste artistique, une tentative de rendre visibles les traces invisibles du passé ?

Anamnèse. Du grec ancien anámnêsis, ce terme désigne le retour à la mémoire du passé vécu. Il n’est pas une simple remémoration, mais une résurgence, une convocation du souvenir dans toute sa densité sensorielle et émotionnelle. C’est un processus qui, bien plus qu’un acte intellectuel, engage le corps, la chair, l’histoire et parfois même le trauma. En médecine, l’anamnèse permet de reconstituer le parcours du patient à partir de ses souvenirs, de ses douleurs et de ses silences. En philosophie, Platon l’évoque comme une réminiscence, un éveil de la vérité enfouie en nous. Mais qu’en est-il lorsque l’anamnèse devient un geste artistique, une tentative de rendre visibles les traces invisibles du passé ?

Aristote, dans sa Métaphysique, distingue mémoire et anamnèse en soulignant que cette dernière est une démarche active : « La mémoire appartient à ceux qui perçoivent, mais l’anamnèse est propre à ceux qui raisonnent. »

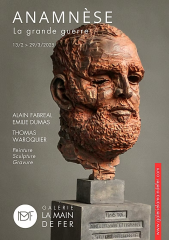

L’anamnèse ne se limite donc pas à un simple ressouvenir passif ; elle est une reconstruction, une quête de sens qui exige un effort de réinterprétation. C’est précisément ce que propose l’exposition Anamnèse à la Galerie La Main de Fer, en ranimant les vestiges d’une mémoire collective marquée par la Grande Guerre. À travers les œuvres d’Alain Fabreal, d’Émilie Dumas et de Thomas Waroquier, les spectres du passé émergent dans la matière picturale et sculpturale, questionnant notre rapport au souvenir, à l’oubli et à la représentation de l’horreur.

Mémoire en ruines : la guerre et ses visages

Mémoire en ruines : la guerre et ses visages

Il y a des événements dont la mémoire ne peut s’effacer sans trahir les souffrances qui les ont façonnés. La Première Guerre mondiale fut une apocalypse industrielle, une déflagration qui broya dix millions de vies et marqua à jamais l’identité de ceux qui en revinrent, physiquement mutilés ou psychiquement éteints. Comment alors témoigner de cette histoire autrement que par les chiffres ? Comment restituer, sans fétichisation ni banalisation, l’épreuve de ces soldats dont le corps et l’âme ont été marqués au fer rouge par la guerre ?

Dans cette exposition, l’anamnèse prend la forme d’un face-à-face bouleversant avec les vestiges de cette mémoire blessée. Les gueules cassées de Fabreal, peintre officiel de l’Armée de Terre, nous plongent dans le regard d’hommes qui ne se reconnaissent plus eux-mêmes. Leurs visages, travaillés comme des paysages de guerre, sont traversés par des failles, des béances, des cicatrices qui disent la destruction et l’incommensurable effort de survie. « Je reprends l’idée du portrait, confie l’artiste, mais il faut témoigner de l’horreur avec objectivité. » Témoigner, donc. Non pas seulement montrer, mais raconter par la texture, par la lumière, par l’absence de complaisance.

L’esthétique du souvenir : entre figuration et réinvention

Loin d’un devoir de mémoire figé, cette exposition interroge le sens même de la représentation historique. L’œuvre d’Émilie Dumas s’ancre dans une anamnèse photographique : en retrouvant et en réinterprétant les clichés du soldat-photographe Pierre Meunié, elle redonne vie aux moments suspendus de la guerre, où les combattants, dans une étrange accalmie, posent face à l’objectif. « La peinture agit comme un bain révélateur », explique-t-elle. Elle ne copie pas, elle ressuscite.

Quant à Thomas Waroquier, il prolonge cette réflexion en sculptant la trace du trauma dans la matière. Ses visages mutilés, figés dans le bronze ou le métal, évoquent moins la destruction que la survivance. Par la puissance évocatrice des cicatrices qu’il travaille, il sublime ces gueules cassées en témoins d’une humanité fracassée mais encore debout.

Anamnèse et présent : une mémoire en tension

L’exposition ne se contente pas d’un regard rétrospectif. À travers l’anamnèse, elle interroge notre propre rapport au passé et à la manière dont l’art peut nous confronter à des réalités que l’ère contemporaine tend à anesthésier. Nous sommes saturés d’images de conflits, de corps martyrisés projetés sur nos écrans avec une indifférence grandissante. Cette banalisation, qui fait de l’horreur une matière consommable, s’oppose à la démarche des artistes de Anamnèse, qui cherchent à redonner aux images une puissance évocatrice, à restituer à la mémoire sa charge sensible.

Dans ce contexte, l’anamnèse devient un acte de résistance. Résister à l’oubli, à l’uniformisation du souvenir, à l’édulcoration de la douleur historique. Loin d’un simple hommage, cette exposition est une invitation à repenser notre rapport aux traces du passé et à ce que nous en faisons aujourd’hui.

Anamnèse n’est pas seulement une exposition commémorative ; c’est une épreuve du regard, une confrontation avec notre propre capacité – ou incapacité – à nous souvenir. Car la mémoire n’est pas un musée figé : elle est une force vivante qui, lorsqu’elle se fait art, peut encore transformer notre rapport au monde. Mais à quoi sert-il de se souvenir si ce n’est pour agir ?

Aujourd’hui, alors que la France prône le réarmement et que les discours belliqueux prennent à nouveau le pas sur l’impératif de paix, cette exposition nous rappelle une évidence : chaque guerre est une faillite de l’humanité. Se souvenir, ce n’est pas simplement commémorer les morts d’hier, c’est refuser que d’autres subissent les mêmes atrocités demain.

À travers ces visages mutilés, ces corps brisés, ces regards éteints, Anamnèse nous renvoie un message clair : la guerre n’est ni une aventure héroïque ni un destin inévitable. Elle est un gouffre qui dévore les individus et les nations, une machine implacable qui ne laisse derrière elle que cendres et ruines. Comme l’écrivait Kant dans son Projet de paix perpétuelle : « La paix ne saurait être instaurée ni garantie sans un contrat des peuples entre eux. Ce n’est pas une simple trêve, mais un état où l’hostilité disparaît. »

Alors que l’on exhorte les peuples à se préparer aux conflits futurs, souvenons-nous que la seule victoire véritable est celle de la paix. Défendre la mémoire, c’est aussi refuser la fatalité de la guerre et œuvrer, avec force et lucidité, à préserver ce bien fragile et essentiel qu’est la paix.