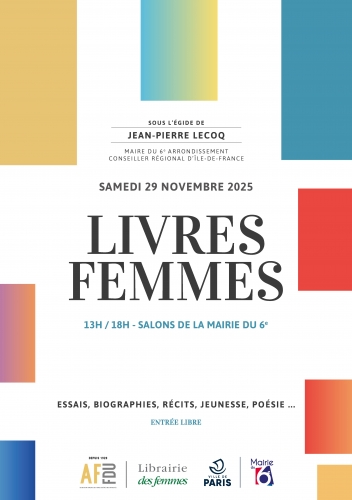

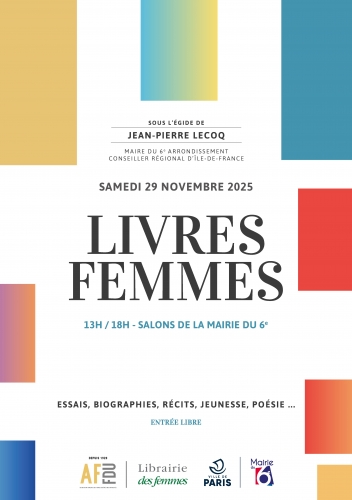

Livres Femmes : tenir la lumière, année après année

Chaque année, lorsque revient le Salon Livres Femmes, je mesure un peu plus la force silencieuse de cet événement. Voilà maintenant sept ans que j’ai la responsabilité d’en assurer l’organisation. Sept années de rencontres, de lectures, de visages, de voix, de récits qui, mis bout à bout, finissent par former une évidence : ce salon ne doit jamais disparaître.

Il existe depuis plus de trente-cinq ans, créé par l’AFFDU dans un geste à la fois simple et visionnaire : offrir aux femmes qui écrivent un espace où leur parole ne serait ni filtrée ni marginalisée.

Un lieu où la visibilité n’est pas un privilège, mais un droit culturel fondamental.

Ce que l’on apprend en tenant une lumière

Organiser un salon comme celui-ci, ce n’est pas seulement gérer une logistique.

C’est se tenir, soir après soir, dans cette conviction tranquille : les femmes ne sont pas un addendum de la littérature. Elles en sont la substance.

Au fil de ces sept années, j’ai vu ce salon résister à des vents contraires, traverser des périodes d’incertitude, et, pourtant se dresser à chaque édition comme une lanterne patiente au cœur de Paris. J’ai compris, à mesure que défilaient les autrices et les lecteurs, que Livres Femmes n’a jamais été un salon parmi d’autres.

C’est un lieu de réparation, un lieu de mémoire, un lieu de passage.

L’invisibilisation : ce phénomène qui se glisse là où on ne l’attend plus

On pourrait croire l’invisibilisation dépassée. Les femmes publient, enseignent, s’expriment. Les vitrines des librairies s’ouvrent, timidement. Les discours officiels se parent de grands principes.

Mais lorsqu’on se tient réellement au contact des œuvres, lorsqu’on écoute les autrices raconter leur parcours, lorsqu’on observe qui reçoit les prix, qui est invité aux tribunes prestigieuses, qui est cité comme référence… alors le tableau se nuance.

Il y a encore de l’ombre. Et cette ombre n’est pas spectaculaire. Elle n’est pas violente. Elle est silencieuse. Une omission douce, un effacement discret. Elle agit comme un voile posé sur des vies pourtant essentielles. Le Salon Livres Femmes existe précisément pour lever ce voile.

Un salon ouvert : les hommes y entrent sans frapper

Cette année encore, comme chaque année depuis plus de trois décennies, le salon accueillera aussi des hommes. Non pas parce qu’il faudrait « équilibrer », mais parce que la compréhension des femmes, celles qui font l’histoire, celles que l’histoire oublie, n’est pas l’affaire d’un seul genre.

Les hommes sont les bienvenus lorsqu’ils écrivent sur les femmes, non pas pour parler à leur place, mais pour contribuer à réparer la mémoire collective.

Cette ouverture fait partie de la philosophie du salon : la lumière n’éclaire vraiment que si elle circule.

Sept années pour comprendre que ce salon est un acte

En prenant la charge de son organisation, je pensais initialement transmettre, coordonner, soutenir. Mais très vite, j’ai compris autre chose : organiser Livres Femmes, c’est résister.

Résister à l’oubli. Résister à l’indifférence. Résister aux modes qui passent. Résister à la vitesse qui dévore tout, y compris la mémoire des voix essentielles. À chaque édition, je vois les autrices trouver ici un espace où leur parole retrouve son poids spécifique, sa densité initiale, débarrassée des filtres et des attentes normatives qui l’affaiblissent ailleurs.

Livres Femmes, un lieu où la littérature reprend souffle

Lorsque la mairie du 6ᵉ ouvrira ses portes le 29 novembre, ce ne sera pas seulement pour accueillir un salon littéraire. Ce sera pour accueillir un passage de lumière, un espace où la littérature retrouve ses raisons d’être : transmettre, éclairer, relier, émanciper.

Je sais aujourd’hui que Livres Femmes est indispensable.

Je le sais parce que je l’ai vu battre, respirer, vibrer, survivre.

Je le sais parce que chaque année les autrices me disent combien cet espace compte.

Je le sais parce que les lecteurs y trouvent ce qu’on ne trouve plus ailleurs : un rapport authentique au texte et à l’humanité.

Tenir la lumière

Organiser ce salon depuis sept ans m’a appris que certaines institutions ne tiennent pas parce qu’on les renforce, mais parce qu’on les incarne.

Parce que des femmes et des hommes aussi, décident que cette lumière-là doit continuer.

Le Salon Livres Femmes n’est pas une manifestation culturelle. C’est un engagement dans le temps long. Un lieu où l’on refuse l’effacement. Un lieu où l’on réinvente, ensemble, la possibilité d’une culture juste.

Et tant que nous serons nombreuses et nombreux à le porter, la lumière ne faiblira pas.