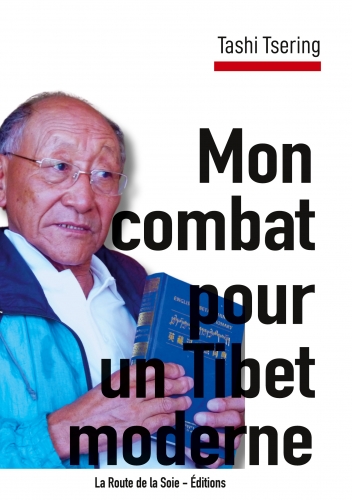

Quand le Tibet se rêve moderne : réflexions à partir de Tashi Tsering

Certains récits obligent à déplacer notre regard, à briser les images figées dans nos esprits. Mon combat pour un Tibet moderne de Tashi Tsering (traduit et présenté par André Lacroix) appartient à cette catégorie rare. Ici, pas de Tibet figé dans une éternité mystique, ni de caricature d’un peuple réduit au rôle de victime passive. Ce que nous livre Tsering, c’est une trajectoire de vie, rude et multiple, où l’intime se mêle au politique, et où l’espoir de transformation s’incarne dans des gestes concrets : apprendre, transmettre, bâtir des écoles.

Ce témoignage interpelle bien au-delà du Tibet. Il oblige à interroger ce que nous entendons par « modernité », ce que signifie « libération », et jusqu’où mémoire et oubli peuvent être féconds.

Mémoire et oubli : sortir des mythes

Le premier geste philosophique du livre consiste à déconstruire une mémoire fabriquée, qu’elle soit romantique ou victimaire. Tashi Tsering n’idéalise pas le Tibet d’avant 1950. Issu d’une famille pauvre, il a connu les humiliations d’un système féodal dominé par les monastères et les élites aristocratiques. Contrairement à l’imaginaire occidental qui fige souvent le Tibet en « Shangri-La », havre de paix et de sagesse, il rappelle que la pauvreté, l’analphabétisme et la violence sociale faisaient partie intégrante du quotidien.

Mais le livre ne se contente pas de critiquer le passé. Il montre aussi les excès du présent : les brutalités de la Révolution culturelle, l’arbitraire des campagnes politiques, la répression des élans de liberté. À travers son expérience personnelle, Tsering refuse l’oubli sélectif : il n’exonère pas le système ancien, mais n’absout pas non plus les déformations de la modernité imposée.

Philosophiquement, cela nous interroge sur l’usage de la mémoire. La mémoire peut être enfermante lorsqu’elle se cristallise en mythe, mais elle peut aussi être libératrice lorsqu’elle permet d’éclairer les contradictions, de mettre en lumière ce qui doit être dépassé. Tashi Tsering nous apprend à pratiquer une mémoire critique : ni nostalgie, ni amnésie, mais un travail exigeant sur les ombres du passé pour préparer un avenir possible.

Modernité et tradition : un chemin singulier

Un des grands apports du livre est de sortir de l’opposition stérile entre tradition et modernité. Tashi Tsering, après avoir étudié aux États-Unis, aurait pu rester en exil et se construire une carrière intellectuelle confortable. Mais il choisit de revenir au Tibet, mû par une conviction profonde : son peuple ne pouvait pas rester prisonnier d’une vision romantique du passé ni d’une modernité importée et imposée.

Ce retour est un geste philosophique autant que politique. Il affirme qu’il n’y a pas une seule voie de la modernité, mais des modernités plurielles. L’Occident n’a pas le monopole du progrès, et la Chine, malgré son volontarisme, ne peut pas définir seule le destin du Tibet. Entre les deux, il existe un espace fragile mais essentiel : inventer une forme de modernité qui conjugue ouverture et enracinement.

Cette tension résonne puissamment avec nos propres questionnements. Dans nos sociétés aussi, nous oscillons entre fascination pour la tradition (perçue comme refuge face aux dérives de la mondialisation) et fascination pour l’innovation (perçue comme solution miracle). Le témoignage de Tsering invite à une troisième voie : faire de la tradition non pas un musée figé, mais une ressource vivante ; faire de la modernité non pas une imitation servile, mais une invention située.

On pourrait rapprocher cette vision de la philosophie d’Amartya Sen et de Martha Nussbaum, qui insistent sur les capabilities : ce qui compte n’est pas d’adopter tel ou tel modèle, mais de créer les conditions réelles pour que chacun puisse développer ses capacités et choisir sa vie. Dans le Tibet de Tsering, cette capacité passe par l’éducation ; dans nos sociétés, elle passe aussi par la réinvention de liens entre héritage et avenir.

Émancipation et éducation : l’école comme arme

Le cœur du combat de Tsering est là : ouvrir des écoles, multiplier les lieux où la connaissance devient accessible. Plus de cinquante établissements ont vu le jour sous son impulsion, souvent dans des villages reculés, avec des moyens dérisoires. Pour lui, l’éducation est la seule arme véritable contre la domination, qu’elle vienne des féodalités anciennes ou des pouvoirs modernes.

Ce choix peut sembler modeste face aux grands discours sur la libération ou l’indépendance. Mais il est en réalité radical. Car une révolution véritable ne se mesure pas à la chute d’un régime ou à la proclamation d’un drapeau, mais à la transformation en profondeur des conditions de vie. L’éducation, en donnant accès à la lecture, à la langue, à l’histoire, permet de briser le cycle de la soumission et de l’ignorance.

Il est frappant de voir comment Tashi Tsering articule émancipation collective et émancipation individuelle. Il ne se contente pas de plaider pour l’avenir de son peuple ; il incarne cette libération en refusant d’être prisonnier des rôles assignés. Étudiant, enseignant, traducteur, conseiller, il traverse les frontières culturelles et politiques avec une fluidité qui témoigne d’une liberté intérieure.

Cette dimension nous concerne directement : dans nos propres sociétés, saturées d’informations mais marquées par de nouvelles formes d’aliénation (économiques, numériques, culturelles), l’éducation reste un enjeu brûlant. Lire Tsering, c’est se rappeler que la liberté n’est jamais donnée, mais toujours à conquérir dans l’acte d’apprendre et de transmettre.

Une leçon universelle

Mon combat pour un Tibet moderne est bien plus qu’un récit de vie. C’est une méditation incarnée sur ce que signifie « devenir moderne » sans perdre son âme. C’est une invitation à sortir des dualismes simplistes : passé contre avenir, Orient contre Occident, tradition contre progrès.

En filigrane, le livre adresse une leçon universelle : la modernité n’est pas un modèle exportable, c’est une quête située, toujours inachevée. Cette quête, pour être féconde, doit s’appuyer sur la mémoire critique, sur l’invention d’un équilibre entre héritage et innovation, et surtout sur l’éducation comme outil d’émancipation.

Loin des mythologies, le Tibet de Tsering devient un miroir où nous pouvons lire nos propres dilemmes. Ne sommes-nous pas, nous aussi, confrontés à la difficulté de conjuguer tradition et modernité, enracinement et ouverture, mémoire et invention ?

En ce sens, la voix de Tashi Tsering résonne comme un appel : à refuser les illusions, à embrasser la complexité, et à croire encore que le véritable progrès ne réside pas dans les slogans, mais dans l’acte patient d’apprendre et de transmettre.

dans une double dynamique : la gouvernance climatique mondiale et le dialogue interculturel sino-français. Éditée par La Route de la Soie - Éditions, en partenariat avec La Chine au présent, cette édition met en avant les enjeux environnementaux contemporains, les initiatives chinoises et les relations sino-françaises, tout en ouvrant une fenêtre sur l’art, l’histoire et les tendances sociétales.

dans une double dynamique : la gouvernance climatique mondiale et le dialogue interculturel sino-français. Éditée par La Route de la Soie - Éditions, en partenariat avec La Chine au présent, cette édition met en avant les enjeux environnementaux contemporains, les initiatives chinoises et les relations sino-françaises, tout en ouvrant une fenêtre sur l’art, l’histoire et les tendances sociétales.