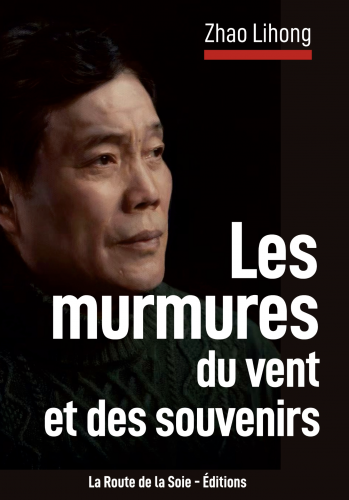

C’est au Fujian, en juin 2024, que j’ai rencontré Zhao Lihong pour la première fois. Le lieu baignait dans cette lumière feutrée que seule la Chine sait distiller au cœur de ses montagnes silencieuses. L’homme, discret, me parla peu. Ceux qui me connaissent, savent que je préfère les silences aux mots hasardeux ou surplus de mots qui deviennent des bruits. Notre époque est faite de mots multiples, de mots balancés, jetés par-dessus bord, parfois étincelant de haine, de lumière, de poussière… Que sont ces mots ? Sont-ils devenus maux ? J’aime les silences qui se promènent à mesure des pas. Sur les sentiers du Fujian, il y avait comme cette symphonie n°40 de Mozart qui se dissipait à mesure que Zhao Lihong avançait. Et c’est dans cette mélodie envoûtante qui repose sur des respirations silencieuses qu’il me semblait déjà entendre cette musique intérieure qui hante ses deux livres désormais traduits en français par La Route de la Soie – Éditions : Métamorphose(s) et Cheminements : l’écho des poètes.

Deux livres, deux écritures. Et pourtant, une seule respiration.

Une poétique de la transmutation

“Transforme-moi en une fleur / Épanouie et belle / Mais ne vivant qu’un jour” écrit Zhao Lihong dans Métamorphose(s). Cette brève injonction poétique, aussi fragile qu’éblouissante, ne relève pas d’un simple effet de style. Elle est un souffle vital, un appel à l’impermanence. À l’image de Li Qingzhao qui, dans ses ci-poèmes, laisse éclore une émotion si fine qu’un battement de vent pourrait la dissiper, Zhao Lihong nous livre une poésie du tremblement — de l’instant qui flamboie, puis s’efface.

La métamorphose, chez lui, n’est ni artifice ni posture : elle est nécessité. Elle puise à la source même du Yi Jing (易经), ce grand texte fondateur de la pensée chinoise où tout est mouvement, transformation, passage d’un état à un autre. Zhao Lihong s’inscrit dans cette tradition où la forme n’est jamais fixité, mais réponse subtile aux variations du ciel et de la terre.

Son écriture, comme la calligraphie qu’il chérit, est traversée de cette tension entre le trait contenu et l’élan intérieur. Elle rappelle l’élégance économe d’un Wang Wei, poète et peintre de la dynastie Tang, dont les vers suspendaient le temps : “Des pins profonds descend une clarté / Le bruit d’un ruisseau s’évanouit dans la mousse”. Comme chez Wang Wei, la poésie de Zhao Lihong n’impose rien — elle laisse advenir.

Chaque poème, même le plus bref, devient un microcosme. Un monde condensé, où se rejoignent l’intime et le cosmique. Dans ce cocon de mots se tisse l’écho des douleurs muettes, des amours anciennes, des songes d’enfance. Il y a là quelque chose du Tao, dans la discrétion des formes, la profondeur des silences, la tendresse envers le monde. Un élan qui évoque Du Fu, lui aussi confronté au chaos de son époque, et qui écrivait : “Un pays brisé, mais les montagnes et les rivières demeurent / Le printemps revient, comme avant, sur les herbes des murailles”.

Ainsi, Zhao Lihong ne se contente pas de nous dire qui il est. Il nous invite à traverser avec lui les frontières poreuses de l’être. Il nous entraîne sur des chemins où l’on devient tour à tour timbre, dalle, sommet, goutte de pluie ou brume de l’aube — autant de formes, autant d’existences. Cette écriture est une alchimie : elle transmute le quotidien en lumière, le chagrin en silence, le silence en éveil. Elle fait résonner la voix ancestrale des poètes chinois dans un monde qui en a oublié l’écoute.

Un héritage en mouvement

Dans Cheminements : l’écho des poètes, Zhao Lihong nous tend un miroir : celui d’un héritage assumé, intégré, mais jamais figé. Loin d’une simple nostalgie érudite, il dialogue avec les maîtres anciens – Wang Wei, Li Bai, Han Yu, Liu Changqing, Su Dongpo, Qu Yuan, mais aussi Confucius, Laozi et Zhuangzi – comme on converse avec des frères d’âme. Ce dialogue est vivant, vibrant, enraciné dans l’écoute : il ne s’agit pas de citer, mais de continuer à entendre. Car pour Zhao Lihong, la tradition n’est pas un monument : c’est une rivière dans laquelle il y plonge ses mains.

À travers ces figures tutélaires, il explore les sonorités anciennes du qin — cette cithare à sept cordes que les lettrés considéraient comme la voix la plus pure de la pensée humaine — et les traces laissées sur les stèles de pierre, notamment dans le récit magistral de sa visite à la montagne Huanglong, à la recherche de l’« Ode au Xixia » gravée il y a plus de dix-huit siècles. Là encore, l’écriture devient gravure, inscription dans la durée, dans la roche de l’histoire. Le trait d’encre et le trait de burin partagent le même dessein : celui de traverser le temps.

Dans cet ouvrage, Zhao Lihong confie : « Je peins avec des mots ». Et il faut prendre cette phrase au pied de la lettre. Car Cheminements est un livre de poète autant que de peintre : chaque texte répond à une illustration tracée de sa main. À l’instar des lettrés de la dynastie Song, qui unissaient poème, calligraphie et paysage dans une même œuvre, Zhao Lihong poursuit cette esthétique du lien : écrire, c’est tracer ; tracer, c’est penser. Son regard s’inscrit dans la longue tradition du wenren (文人) — littéralement homme de lettres, mais bien plus qu’un simple lettré : un être complet, souvent poète, calligraphe, peintre, parfois musicien, qui cultive l’unité intérieure par les arts.

Ce modèle prend forme à partir de la dynastie Song (Xe–XIIIe siècle), avec des figures comme Su Shi (Su Dongpo), maître du style libre et de la pensée en mouvement, ou Mi Fu, célèbre pour sa calligraphie autant que pour ses paysages brumeux. Pour eux, l’art n’est jamais compartimenté. Écrire un poème, peindre un bambou, jouer du qin, méditer sur un rocher — tout participe d’un même souffle, le qi (气), ce principe vital que seul le geste juste, posé et sincère peut mettre en circulation.

Dans cette lignée, Zhao Lihong revendique un art total, mais humble. Il n’érige pas l’œuvre en monument. Il fait du trait une confidence. Comme l’écrit Su Shi dans une lettre à un ami : « La calligraphie ne vient ni de la main ni du pinceau, mais du cœur. »

De même, chez Zhao Lihong, l’écriture devient calligraphie intérieure. Le dessin n’illustre pas le texte : il le prolonge, il en est l’écho visuel. Il peint ce qu’il écrit, et écrit ce qu’il peint.

C’est ainsi qu’il redonne à l’acte littéraire sa fonction profonde : relier l’âme au monde, selon l’enseignement de Zhuangzi, pour qui le vrai geste est celui qui ne sépare pas — celui qui unit la forme et le vide, le visible et l’invisible.

Ce livre est ainsi un carnet d’âme. Un lent voyage de résonance entre les siècles, entre le bruissement d’une flûte de roseau et les silences gorgés de sens. Là où Métamorphose(s) est une plongée dans le flux intérieur, une traversée d’un soi morcelé, Cheminements est un art de la pause, de la respiration. Un apprentissage de la lenteur, du regard, de la transmission. C’est un livre qui se lit comme on médite : dans le pas lent d’un promeneur sur un sentier de bambous, dans la retenue d’un pinceau suspendu, dans la lumière rasante d’un souvenir.

Zhao Lihong y réhabilite une sensibilité oubliée : celle de la perception fine, du détail tremblant, du murmure qui suffit. Comme les poètes Tang qui savaient voir dans le vol d’une hirondelle un monde en équilibre, Zhao Lihong nous invite à ralentir, à entendre à nouveau cette musique ténue des choses simples. À redonner au silence sa juste place. C’est là, sans doute, que réside sa modernité profonde : dans sa capacité à faire résonner les anciens dans un monde saturé de bruit — non pour les faire parler plus fort, mais pour nous apprendre à écouter autrement.

Le chant de la transparence

Zhao Lihong ne cherche ni à éblouir ni à convaincre. Il se tient, comme les poètes de jadis, au bord du chemin, dans la poussière soulevée par les pas, et il écrit. Il écrit comme on trace un idéogramme sur le sable, avec la conscience aiguë de l’éphémère. Ce qu’il nous offre, dans Métamorphose(s) comme dans Cheminements, c’est moins une œuvre qu’une manière d’habiter le monde. Une manière d’être présent, lucide, et infiniment disponible à la beauté.

Comme les plus grands, il sait que la poésie ne crie pas. Elle s’insinue. Elle demeure. Elle lave les mots de leur surcharge pour en retrouver la fraîcheur première — ce qu’avaient su faire les maîtres du Shijing (le Classique des vers) il y a plus de deux mille cinq cents ans : “Le cri du faisan : tsio-tsio / Retour ! Retour ! / Loin est la route / Vers la maison du bien-aimé”.

Lire Zhao Lihong, c’est accepter ce retour à la source. C’est entendre que dans un monde troué par les algorithmes et les sirènes de la vitesse, il est encore possible de dire avec lenteur, de voir avec tendresse, de nommer sans posséder.

C’est aussi, en filigrane, une leçon adressée à nous, lecteurs occidentaux : et si nous avions oublié que la littérature est un art du souffle ? Une respiration. Une capacité à accueillir la nuit comme la lumière. À consentir aux métamorphoses. À demeurer en chemin.

Ainsi se tisse cette œuvre : Zhao Lihong nous parle depuis un pont suspendu entre ciel et terre. Il n’élève pas la voix. Mais ses mots résonnent longtemps, comme ces dernières lignes de Cheminements : « Venez par la magie des Muses, transformons les pierres muettes en cloches sonores, les déserts arides en jardins fleuris, l'herbe fanée en bourgeons, et les vagues silencieuses en ressacs scintillants. »

Avec Zhao Lihong la poésie redevient le joyau du langage, la fleur de l’âme, une source cristalline jaillissant du tréfonds de l’esprit.

Et si c’était cela, finalement, résister ?

Offrir au monde non pas des réponses,

Mais un éclat de silence.