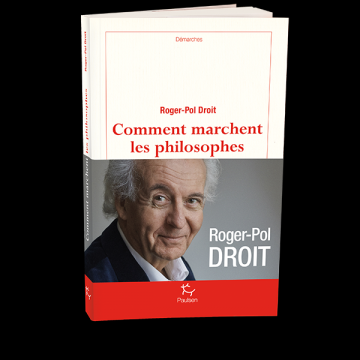

« Montre-moi comment tu marches, je te dirai comment tu penses ! »

Cher Roger-Pol Droit,

Je tenais ici à vous écrire une lettre. Une volute de mots en pas raisonnés. Une scansion de respirations sur le rythme du coeur...

Cela fait si longtemps que j'attendais un livre comme le vôtre que je m'étonne encore du hasard qui m'a conduit à sa rencontre. Une promenade, ou plus exactement une courte errance entre deux rendez-vous.

Le ciel grondait un peu. Le bruit et la fureur étaient trop vifs. Tout sonnait comme une précipitation avant Noël. J'avais dans ce tumulte besoin d'une halte. D'une respiration. Après une heure de marche, j'avais envie de calme. D'une tendresse qui s'enveloppe, s'enroule autour de soi comme une douce écharpe ou une lumière printanière. Les mots sont souvent ce refuge. Mais encore faut-il trouver les bons. Arrivée à Duroc, la librairie me tendait les bras. Un refuge nécessaire.

Cela faisait longtemps que je n'étais pas venue là. Au moins deux ans. J'étais heureuse, comme lorsque l'on retrouve une vielle camarade de faculté. Le temps a passé, mais les repères sont les mêmes. Le coin "philosophie" est ici réduit à une colonne simple. La sélection y est rude.

A cette heure, ce coin était même caché par un tas de paquets cadeaux, de commandes diverses. En une demi seconde, j'ai pris votre livre, je l'ai ouvert sur le chapitre 22 "Le Hongrois qui marcha jusqu'au Tibet". A cet instant, j'ai compris qu'il me fallait vous lire.

J'ai lu et relu l'ensemble de votre travail plusieurs fois, me délectant de retrouver mon goût pour Aristote, Platon et tant d'autres. Vous avez, pour eux, une infinie tendresse. J'ai adoré votre vision des trois "H" de la pensée, Hegel, Husserl, Heidegger. Vous dites qu'ils "ont employé la même formule pour parler de la naissance et du développement de la philosophie "Nur bei den Grieschen", "chez les grecs seulement". (cf. p.81)" Oui c'est une "erreur" toute kantienne cette délimitation géographique, sans doute pour se faire accepter à l'université... Bref, l'enseignement n'a pas tellement changé. J'ai toujours eu cette annotation "irrévérencieuse envers l'académisme du savoir"... Normal, j'allais chercher d'autres textes pour éclairer ceux que nous devions apprendre.

J'ai pris très au sérieux, le travail de Bergson, sur la mémoire du corps. L'ancrage de nos habitudes, de nos pas...

A chaque page, j'ai aimé vos haltes, le rythme, la scansion de cette promenade. J'y ai retrouvé le goût Jardin du Luxembourg dont j'ai arpenté les allées pendant tant d'années jusqu'à en connaître les habitudes de chacun, des amants, des coïncidences, des trahisons, les goûts d'eau et de cailloux aux yeux des sculptures immobiles.

La marche est un principe de déséquilibre merci Aristote. Un instant de fragilité, de suspension. Dans un coin de ce jardin, au moment d'un mouvement de pièce d'un joueur d'échecs, à cet instant où les mouettes, sans doute, chahutaient les canards, où un enfant a couru à bout de souffle, j'ai eu l'audace de lancer une marche en direction de l'est.

Quelque mois plus tôt, j'avais obtenu mon doctorat de philosophie et d'épistémologie. J'ai pris mon sac, j'y ai glissé une veste, un pull, une broutille ou deux, deux livres, un appareil photographique, un stylo, un carnet. Direction Moscou, puis un train direction Pékin. Sept jours, sept nuit... Et le renversement de tout ce que je venais d'apprendre s'est opéré. On ne revient jamais véritablement de tous ces périples. Evidemment, je suis repartie, revenue, repartie. Et à nouveau, je repars toujours vers la Chine, toujours vers le Népal, l'Inde, l'Indonésie. Monter, descendre, traverser à nouveau le plateau himalayen. Et dans cette errance, continuer la recherche, la compréhension, la rencontre avec ceux que l'on dit "penseurs".

Si je parle ainsi de moi, ce qui est rare, et même très troublant... c'est parce que dans la philosophie il y a deux grands oublis volontaires : les autres pensées (venues d'ailleurs) mais également les femmes. C'est le seul défaut que je trouve à votre livre. Pas une seule femme philosophe dans votre texte. Quid d'Hannah Arendt ? Quid Louise Weil, de Edith Stein, de Hypatie d'Alexandrie, de Théano, de María Zambrano Alarcón ? Et je suis sûre qu'en cherchant un peu plus loin, nous pourrions trouver une quantité de femmes.

Les femmes pensent, les femmes marchent, les femmes crachent, elles mettent des pantalons, elles tombent dans la boue. Elles ne sont pas seulement des mystiques. Même les grandes exploratrices ont quelques caractéristiques philosophiques. On pourrait citer Ella Maillart, Annemarie Schwarzenbach...

Elles ont marqué le monde, et sa marche. Elles sont allées au-delà. Finalement, la marche du monde ne dépend-elle pas de la marche des femmes ? J'ai toujours marché, tous les jours, je parcours quelques dix kilomètres. Dans Paris, j'ai toujours un prétexte me rendre dans une école, faire des courses... Tout ce qui est à moins de vingt stations de métro est accessible directement à pieds. Parfois même je fais plus. C'est ainsi...

Comme vous, je constate que les humains ne marchent plus... Une vie numérique est une vie paradoxalement dite nomade. Elle est immobile. Elle se meut dans la réalité virtuelle. Nous pourrions ici définir de nouveaux cadres de marche, et nous devrions prendre conscience que nous serions proche, très proche, des textes de Platon.

"Marcher en philosophe" c'est prendre conscience de notre place dans le flux de l'humanité. Sur ce point nous sommes d'accord. Cependant je crois que la philosophie est avant tout créativité. Elle doit interroger, construire, bâtir, défendre, supporter, casser, reconstruire... Elle est le liquide de l'être. Elle doit s'adapter, s'émerveiller et ne plus s'endoctriner.

Cher Roger-Pol Droit, j'ai aimé me promener au coeur de vos mots, au coeur de votre musique. Evidemment, j'aurais aimé y croiser plus de femmes. Cependant comme vous le soulignez en évoquant la doctrine de Bouddha "l'humanité exige donc un ajustement interminable" (cf. p.95).

Cependant je ne considère pas les femmes comme une variable d'ajustement, car nous le savons fort bien, tous les deux, jamais l'immense oeuvre de Husserl aurait pu voir le jour sans Edith Stein. Les femmes ont toujours été là, elles vont sur le chemin de la sagesse. Elles aussi connaissent les déséquilibres. Elles aussi inventent, rêvent le monde et surtout l'éclairent de leur lucidité foudroyante (je pense ici à Hannah Arendt et notamment à sa théorie des bourreaux).

Cher Roger-Pol Droit, en ce début 2017, évidemment je vous adresse tous mes voeux et je vous souhaite de très belles promenades. Encore et encore de somptueuses recherches et des mots bien choisis.