Fluidifions la démocratie

Et si nous cherchions à changer nos systèmes ? À franchir la peur induite par nos habitudes mentales pour un "je ne sais quoi poétique et fluide" comme est la vie ? Dit comme cela, c'est un peu partir dans un au-delà, sans s'en donner les moyens car nos mots sont pris dans l'étreinte et la contrainte de l'histoire de notre culture. Alors ensemble, faisons un pas de côté. Devenons le flux de ces bulles de savon. Essayons d'être aussi légers, fluides, transformables, en mouvement que celles-ci. Selon notre échelle de temps, vous allez me dire qu'elles ont une durée de vie bien courte. Qu'en savez-vous ? Devenez cette bulle, devenez un atome de celle-ci. Respirez et recommencez ce début de texte, puis enchaînez avec la suite.

Faisons le pas de côté. Un pas c'est la distance nécessaire à l'interrogation, à la prise de réflexion, de recul.

Depuis quatre mois, la France est dans les rues. Elle se matérialise en jaune. Certains crient en affirmant en avoir assez de ne plus pouvoir circuler dans Paris, de ne plus poursuivre leur vie selon leurs désirs... dans leurs flux de consommation...

Je place ici ces arguments en écho à ce qui va suivre. Ils incarnent le "contre" des "gilets jaunes". Mais il ne s'agit pas d'être "pour" ou "contre". Ce clivage mental rend n'importe quelle population docile (et par conséquence médiocre certains diraient soumise).

À l'heure où la France crie sa famine, le besoin d'un renouvèlement des idéaux, des systèmes politiques, certains affirment haut et fort qu'il faut réduire la démocratie.

Le mouvement des "Gilets Jaunes" entraîne dans son sillage de multiples questions, défis. Ce n'est pas une nouveauté, j'ai suivi et je suis encore ce mouvement. Dès les premiers jours, j'ai été faire des photographies de l'intérieur. Et c'est là qu'il devient nécessaire d'appliquer ma théorie du "corps situé". Pourquoi ? Car une fois que l'on prend conscience de l'écart de traitement de l'information entre ce qui se déroule sur place, la variété de la foule, la diversité des profils et ce qui est montré ou surjoué, nous pouvons mesurer toute l'importance de ce qui se joue dans les rues depuis quatre mois.

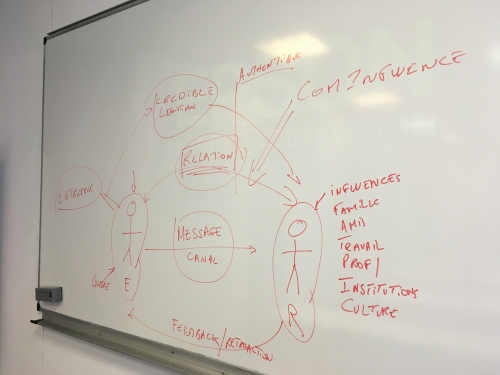

Rien de neuf dans la manipulation de l'opinion publique depuis le formidable texte de Gustave Le Bon : psychologie des foules. Évidemment il faut ensuite lire Propaganda, comment manipuler l'opnion en démocratie de Edward Bernays. Puis évidemment, n'oubliez pas Noam Chomsky, propagande, médias et démocratie.

Une fois cela posé, la question n'est plus "pour" ou "contre" mais "avec" ou "sans".

Être "avec" ne signifie pas soutenir ou défendre tous les propos qui se trouvent dans la foule devenue jaune. C'est parfaitement impossible. Mais être "avec" signifie se positionner, questionner son environnement formidable, c'est lever le voile du décor qui nous entoure. C'est faire ce travail débuté et suggéré par le Comité Invisible, à partir de 2007. C'est se rapprocher de la théorie de Théodor Adorno : « Parce que l’histoire, en tant que chose qui peut être construite, n’est pas le bien, mais l’horreur, la pensée véritable est d’abord négative. La pensée de l’émancipation ne procède pas de ce qu’elle vise l’idéal d’une société juste, mais qu’elle se sépare d’une société fausse. »

C'est prendre conscience que nous sommes dans une économie de marché qui a conduit à une économie de la pensée. C'est aussi voir que les "avec" doivent se confronter aux insultes (aux invectives, aux dénis, etc.) du clan des "sans".

C'est quoi le clan des "sans" le mouvement des "Gilets Jaunes" ? Ce clan est, lui aussi, protéiforme. Cependant toutes ces antennes (ou sous-groupes) se rejoignent dans l'idée de faire "sans" cette majorité française qui s'épuise au quotidien à courrir les jobs multiples, les fins de mois difficile, les barrières sociales rencontrées. Ils continuent à proclamer que nous sommes en République et qu'elle est méritocratique. Pour ceux, qui auraient encore envie de croire à la méritocratie, je glisse la vidéo de la philosophe Chantal Jaquet pour comprendre l'illusion de la méritocratie.

Donc dans le clan des "Sans", il faut maintenir l'ordre existant, ce quel qu'en soit le prix. Souvenons-nous de la petite phrase de Luc Ferry, en janvier 2019, où il appelait à l'usage par les policiers de tir à balles rélles sur les manifestants. Avant elle, en décembre 2018, Pascal Bruckner catégorisait les Gilets Jaunes "la motié ont des antécédents judiciaires". Si nous traduisons son sous-entendu s'ils ont de tels antécédents alors nous pourrions bien faire sans eux, notre société serait bien meilleure... En janvier 2019, Pascal Bruckner affirme la tyranie de ce mouvement. Ici je n'ai pas besoin de souligner que jamais, il ne pose la question de la tyranie économique qui pousse la population dans la rue.

Une lecture qu'il faudrait imposer à ces "intellectuels du marché" c'est le livre de Juan Branco, Crépuscule : "Le pays entre en des convulsions diverses où la haine et la vio- lence ont pris pied. Cette enquête sur les ressorts intimes du pouvoir macroniste, écrite en octobre 2018, vient donner raison à ces haines et violences que l’on s’est tant plus à déconsidérer. Impubliable institutionnellement, elle l’est du fait des liens de corruption, de népotisme et d’endogamie que l’on s’apprête à exposer.

Tous les faits, pourtant, ont été enquêtés et vérifiés au détail près. Ils exposent un scandale démocratique majeur : la captation du pouvoir par une petite minorité, qui s’est ensuite assurée d’en redistribuer l’usufruit auprès des siens, en un détournement qui explique l’explosion de violence à laquelle nous avons assisté."

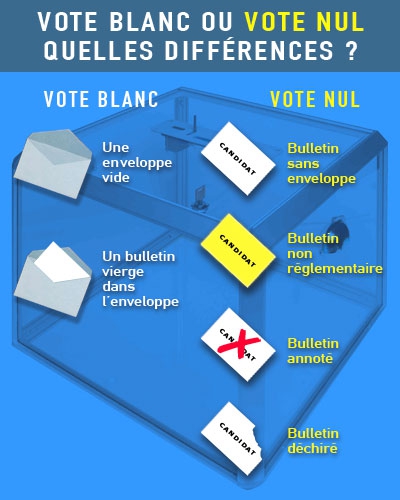

Au moment où les Gilets Jaunes imaginent ou repropulsent l'idée du RIC, "faire sans" s'éclaire d'un sens nouveau. Dans une interview, du 25 mars 2019 dans le journal belge L'Echo, Bernard-Henri Lévy décide de lutter contre les populisme en réduisant un peu plus la démocratie, il affirme "Quand cette population-là vote pour le pire, le racisme, l’antisémitisme, la haine, quand ils sont encore minoritaires, je pense qu’il faut leur dire : on ne tiendra pas compte de ce que vous dites», proclame-t-il. Le quotidien, certainement étonné de la réponse, se demande si la manœuvre est démocratique. Ce à quoi BHL réplique : «Si, c’est démocratique.»

Un peu plus loin il assume pleinement son choix : « C’est ce qu’a fait Pierre Mendès France. Au moment de son investiture comme président du Conseil, il avait prévenu les communistes : "Vous pouvez voter, je ne comptabiliserai pas vos voix dans ma victoire". [...] On a parfaitement le droit de dire à une partie de l’électorat : "Ne perdez pas votre temps ; les voix de la haine, de l’antisémitisme, du racisme, ne seront pas entendues."»

Nombreux sont les étudiants qui me posent des questions sur cette situation. Sommes-nous au début de quelque chose ? Nous sommes davantage en mouvement qu'au début de quelque chose. L'histoire de l'humanité est faite de ces milliers d'actions qui s'agrègent les unes aux autres pour parfois aboutir à des solutions radicales, ou à des changements brutaux. Il faut abandonner des repères construits autour d'une société fondée autour de la consommation de masse.

La "fin" de cette transformation, nous ne pourrons la comprendre qu'après. Un peu comme une course, il faut franchir la ligne pour l'achever - pour dire "c'est fini, c'est fait". Aujourd'hui il faut franchir un seuil : celui de la transformation radicale de notre société et donc de cette économie. Pour l'instant, notre esprit doit accepter cette fragmentation de notre société. Il y a, comme le souligne le Comité Invisible, dans leur dernier ouvrage intitulé Maintenant à "accepter la fragmentation du monde et travailler à la liaison entre les fragments qui se détachent. Renoncer à la politique et ses vastes perspectives désertes au profit des possibilités révolutionnaires nées d’une élaboration de proche en proche. Repenser la révolution non plus comme processus constituant, mais comme patient processus de destitution. Admettre que le problème n’est pas de sortir de l’euro, mais bien de sortir de l’économie."

Sortir de l'économie, c'est possible si et seulement si nous repensons nos modèles d'existence : en réseau, en fluidité. Une démocratie fluide, c'est rendre chaque individu responsable de lui-même au coeur d'un écosystème nouveau. C'est cela l'enjeu de la démocratie liquide accepter cette transformation et donner la parole aux individus pour faire émerger une nouveau système plus coopératif, plus vivant.