L'éducation en Chine

Non loin de Matignon, au 85 rue du Faubourg Saint-Honoré, se trouve la galerie Xinhua, il s'agit d'un très bel espace où vous pourrez découvrir tout au long de l'année des expositions sur la Chine et son histoire. Elle a également pour vocation de mettre en évidence les liens historiques entre la France et la Chine.

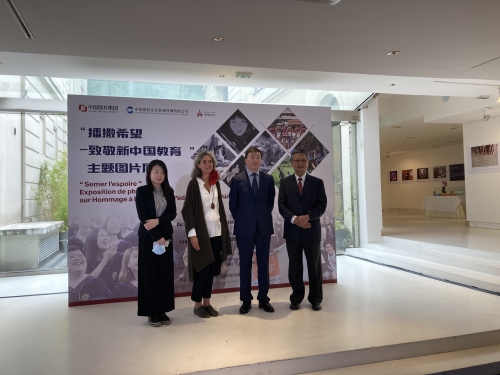

Ce mercredi 30 septembre, malgré la pandémie, un vernissage de l'exposition "L'éducation en Chine" a eu lieu en présence de personnalités. Comme l'ont souligné le Ministre de l'éducation de l'Ambassade de Chine et Alessia Lefebure, l'éducation en Chine relève d'une longue histoire. Elle n'est pas seulement contemporaine.

Au fil des photographies, on peut découvrir son évolution, mais aussi les exigences du système éducatif. Il faut bien comprendre que la Chine est un vaste territoire et que chaque région a des spécificités. Mais quand on regarde de manière générale, le découpage du système éducatif chinois n'est pas si éloigné de celui français.

Le système éducatif chinois (中国教育体系)

Ce système est géré par le Ministère de l'éducation. L'école est obligatoire de 6 à 15 ans.

L’école primaire accueille les enfants de six à onze ans. Pour entrer au collège, les élèves passent un examen, le xiaokao (小考).

Après trois années au collège, les élèves peuvent choisir de s’orienter vers une école professionnelle. Cette formation est directement reliée au système économique en Chine, elle permet ainsi d'assurer un emploi à sa sortie.

Cependant la grande majorité des élèves passe un concours d’entrée au lycée, le zhōngkao (中考). À la fin du lycée c'est le grand concours national d’entrée à l’université, le gāokao (高考).

Un héritage millénaire

Comme le souligne Kechao Xing, dans son article sur le "système éducatif chinois" : "l’enseignement scolaire existe en Chine depuis plus de trois mille ans. On trouvait déjà des écoles officielles dans la dynastie des Zhou, au XIe siècle avant J.-C. L’épanouissement des écoles privées pendant la période Printemps et Automne, au VIIe siècle avant notre ère, avec la dégradation de la dynastie, ouvrit une nouvelle voie". Pendant cette période, l'enseignement était directement lié au keju (科舉- concours de sélection des fonctionnaires). Ce système dura mille trois cents ans (du VIIe au XXe siècle). C'est seulement en 1904, que celui-ci sera aboli grâce à la loi de réforme promulguée par Guangxu ( 光緒帝 - avant-dernier empereur chinois). C'est le premier à avoir introduit des éléments du système éducatif occidental dans l'Empire.

La métamorphose du système éducatif chinois

Après la fondation de la République populaire de Chine, en 1949, l'éducation a subi de profondes mutations et des expériences ont été conduites.

Cependant il faut attendre 1978 pour qu'une politique de réforme et d'ouverture donne un nouvel élan à l'éducation en Chine. Des règlements furent établis, le retour du concours d'entrée à l'université ainsi que le système de grades universitaires.

En 1986, est promulguée la loi dite « Obligation scolaire » (de neuf ans). Cette loi est le fondement d'un nouveau modèle éducatif en Chine. En moins de dix ans, l’enseignement obligatoire fut généralisé à travers le pays et le taux de scolarisation est aujourd’hui supérieur à 97 %.

En 2017, Xi Jinping affirmait dans son discours "Le secteur de l'éducation a connu un essor général, surtout dans les régions rurales et dans le Centre et l'Ouest du pays. Dans le cadre de l'amélioration continue de l'emploi, plus de 13 millions de nouveaux postes par an ont été créés dans les agglomérations urbaines". Cela montre à quel point l'éducation est un enjeu crucial qui ne doit pas se penser uniquement au niveau des grandes agglomérations mais bien prendre en compte la diversité (géographique et culturelle) de la Chine.

Prise en compte des différences ethniques & géographiques

La Chine est un pays vaste dont la géographie varie. La Chine est également composée de 56 ethnies (民族) dont il faut prendre en compte les caractéristiques culturelles.

D'un point de vue géographique, la Chine connaît une immense diversité. Il n'est pas aussi facile de se rendre à l'école quand on habite en ville ou à la campagne, encore moins lorsque l'on vit sur les hauts plateaux du Tibet ou dans le désert au Xinjiang. Le système éducatif chinois a du faire face à ses difficultés afin de prendre en considération l'ensemble de ces facteurs et permettre à des élèves de certaines régions de bénéficier d'aide et de bourses pour étudier ailleurs.

En 2017 Yang Fayu, directeur adjoint de la Direction de l'éducation dans la province du Qinghai : « L'éducation élémentaire est une priorité et l'éducation des minorités ethniques est une difficulté dans la province du Qinghai. Comme cinq préfectures autonomes sur six dans la province du Qinghai sont des préfectures autonomes tibétaines et qu'une autre est une préfecture autonome mongole, la difficulté dans l'éducation élémentaire est l'éducation des minorités ethniques et l'éducation dans la région autonome du Tibet. » (source China Radio International).

Notons qu'avant 1951, au Tibet, il n'existait pas une seule école au sens moderne du terme. Les anciennes écoles publiques ou privées n'étaient destinées qu'à 2 000 moines ou plus et aux enfants d'aristocrates. Le taux de scolarisation des enfants d'âge scolaire était inférieur à 2 % et le taux d'analphabétisme des jeunes et des personnes d'âge moyen atteignait 95 %.

Pour endiguer ce phénomène, le Tibet est la première région de Chine qui a mis en place une éducation gratuite pendant 15 ans, de la maternelle au lycée. La région a également pris en charge tous les frais de scolarité, de nourriture et d'hébergement des élèves issus de familles d'agriculteurs et de bergers. La subvention annuelle standard pour chaque étudiant a été portée à 3 480 yuans. Un plan d'amélioration de la nutrition est également pleinement mis en œuvre pour les élèves de l'enseignement obligatoire dans les zones agricoles et pastorales, avec une couverture à 100 % en termes de politiques et de fonds.

En 2017, le Tibet comptait environ 2 200 écoles à tous les niveaux, 662 420 étudiants et 44 130 enseignants à temps plein. Un système éducatif moderne relativement complet est en place, couvrant l'éducation préscolaire, l'éducation de base, les écoles professionnelles, l'enseignement supérieur, l'éducation des adultes et l'éducation spéciale. Et depuis le Tibet a continué ses progrès en matière d'éducation en mettant en place ses instituts de recherches et des cycles de doctorat. La région est désormais à la pointe de le recherche dans les domaines suivants : les études tibétaines, l'écologie des plateaux et la médecine tibétaine, et se targue de réalisations universitaires d'influence mondiale.

Un système éducatif ouvert

La prise en compte de l'ensemble de ces diversités, mais aussi la capacité à accueillir des étudiants venus de l'étranger tout en envoyant de nombreux chinois étudier à l'étranger mettent en évidence l'extraordinaire ouverture du système éducatif chinois.

Au travers de cette exposition, nous voyons des sélections d'images fixes qui mettent en lumière ce que Xi Jinping affirmait en 2017 : "Développer en priorité l'éducation. Faire de la Chine une puissance en termes d'éducation est une œuvre fondamentale pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. L'éducation doit rester l'une de nos priorités. Dans ce domaine, la réforme doit être approfondie et la modernisation poursuivie,en sorte que le peuple soit satisfait".

Au fur et à mesure de l'histoire de la Chine, l'éducation a permis l'émergence de la Chine comme une puissance économique mais aussi culturelle et éducative. Quelques images laissent entrevoir le futur de cette éducation : plus connectées, plus orientée vers la robotisation afin de permettre à la population de toujours bénéficier de métiers mais aussi d'arriver à l'établissement constant de la société de moyenne aisance.