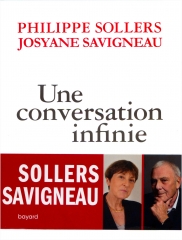

Une conversation infinie

Un air d'automne, un vent léger, un piano chante, Paris se dessine en contour de lumières. Dansent les mots, chantent les révolutions secrètes. Assis à la table d'Hemingway, Josyane Savigneau et Philippe Sollers. Les notes s'estompent, se font plus lointaines. Entrons dans leurs échanges. Leur conversation se dé-mêle des bruits du monde. Nous sommes bien dans une conversation. Ce n'est pas un dialogue. Cette notion "d'échange" est importante ici.

Un air d'automne, un vent léger, un piano chante, Paris se dessine en contour de lumières. Dansent les mots, chantent les révolutions secrètes. Assis à la table d'Hemingway, Josyane Savigneau et Philippe Sollers. Les notes s'estompent, se font plus lointaines. Entrons dans leurs échanges. Leur conversation se dé-mêle des bruits du monde. Nous sommes bien dans une conversation. Ce n'est pas un dialogue. Cette notion "d'échange" est importante ici.

Une fois à table, la symphonie prend forme entre le vouvoiement et le tutoiement incertain des âges. Une amitié des mots, des amours contrariées, interdites ou mystérieuses. Josyane Savigneau interroge Philippe Sollers ou bien l'inverse. Finalement ce ne sont pas les questions qui font la conversation. Elle est cette interaction permanente, entre deux respirations. Entre deux corps qui s'écoutent. Le bruit du monde en fond. Une distance dans l'art de la pensée.

Pourquoi sont-ils encore là ? Pourquoi ce livre ? Une invitation à penser, à voir plus loin, à déchirer l'usage du commun, du bête, du vulgaire, des pensées préfabriquées.

Pourquoi ce livre ensemble ? "Parce que nous sommes des camarades de combat”, répond Sollers. “Parce qu’on déteste le mensonge social. Ça suffit. Ce n’est même pas une question d’opinion ou de positionnement politique. Quelqu’un qui a bien identifié la façon dont la société l’empêcherait d’être libre, ça se fait très tôt, j’allais dire au berceau. Alors ceux-là, ou celles-là, s’ils tiennent bon sur leur désir, deviennent automatiquement des camarades de combat.”

Une conversation en combat, une proposition infinie autour de thématiques comme l'amour, dieu, le diable, la fidélité, la vieillesse et la Chine. L'amour est "une fidélité inoxydable". Il y a presque une mélodie de Nietzsche “ce qu’on fait par amour s’accomplit toujours par-delà le bien et le mal”. Mais la clef de l'amour c'est sa gratuité et sa totalité.

Sollers frappe (fort) dans sa réponse et ses affirmations. À l'heure des commentaires sans fin. À l'époque où tout le monde parle sans écouter, il répond avec la strcuture de celui qui a vécu dans le réel du monde et des livres, des lectures... avec des aspirations au-delà de la contingence. Il est un "athée sexuel complet". Il ne croit pas au sexe.

Cette "non croyance" rend possible le détachement total du sexe et de l'amour. L'amour, la fidélité se tissent dans cet échange permanent à l'autre. La fidélité est "une constance intellectuelle". Par opposition l'infidélité devient "calcul, intéressement, la parte de la gartuité initiale". Spinoza n'est jamais loin. Il y a un désir, chez Sollers, qui est "une puissance de l'être". Un désir de l'humanité même.

À nu. L'homme n'est que singularités. Elles seules font les choses les plus profondes dans l'histoire. C'est sans doute cela le but de l'écrivain : leurs révélations. Cette conversation, c'est un parcours. Un cheminement d'une amitié qui n'en finit pas de questionner les "choses" de la vie. Nos étrangetés, nos incohérences mystiques, nos fragilités inhumaines, nos désirs créatifs.

Le combat, toujours. Les bons mots. Les phrases en cordées. Ici les anecdotes n'ont pas leur place. Dans le chapitre consacré au Diable. Étonnement. Cette figure ne m'intéresse pas, ne me questionne pas, alors mon oeil écoute vos mots "Le Diable existe, pour les gens informés". "Le Diable est le comble de la frigidité et qu'il ne peut rien contre la beauté sauf l'assassiner s'il en a l'occasion. Ou la falsifier..." Cette idée de falsification ou d'assissinat de la beauté me questionne. Elle résonne. C'est un ressac d'urbanités où l'écume des trotinettes a achevé la métaphysique.

Du corps et de la Chine. Nous y sommes. Avons-nous pris le même train ? Dans le corps, nous jouons de nos incertitudes, c'est donc bien qu'un pilote doit le commander aurait dit Platon. Sollers répond "Je me sens plus jeune aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. Il ajoute: Le corps doit être maîtrisé par l'esprit. J'en suis certain". Ceux qui ne connaissent pas la Chine ne peuvent pas comprendre. Elle est flux, continuité, permanence.

Mouvement. Le rythme est celui de la souplesse des gestes calligraphiques. Entre les idéogrammes il y a l'interstice du ciel, de l'eau du monde. Un nuage d'imaginaire. Vous souvenez-vous du fabuleux texte de Marguerite Yourcenar comment Wang-Fô fut sauvé ?

Cette conversation est un présent continu. Un geste entre deux cigarettes. Entre deux verres. Deux soirées. Deux lectures. Un point sur soi et le monde. Infinie par rebonds. Infinie... ouverte... lancée...