Jean-Louis Bonafos : sculpteur des imaginaires

Écrire est, avant tout, une musique retrouvée. Un son qui confirme les mots volants dans l'écume de mon esprit. Et puis il y a les images. Ces images fortes qui viennent frapper ma conscience, ma mémoire... Sensation instantanée.

Écrire est, avant tout, une musique retrouvée. Un son qui confirme les mots volants dans l'écume de mon esprit. Et puis il y a les images. Ces images fortes qui viennent frapper ma conscience, ma mémoire... Sensation instantanée.

C'était un matin tôt, la rue de la Révolution était baignée de cette lumière d'automne encore chaude de l'été. Je revenais de ce lointain désert du Taklamakan. J'avais ce sentiment d'apaisement d'une rue calme, sans désordre que celui des couleurs et des silences majestueux. Arrivée au niveau de la Galerie de la Main de fer (ou Can Cago), les habitués savent qu'ils entrent en territoire imaginaire. Territoire d'art. Lieu de remise à plat du présent, des futurs. Une myriade de couleurs s'attardent pour saluer l'espace des passages. Semelles de vent.

C'est ce matin là. Précisément, au moment de cette lumière, les barques enchevêtrées de Jean-Louis Bonafos sont apparues. Sont-elles échouées ? Quelle écume rencontrent-elles, a-t-elle pu les faire chavirer ? Sont-elles parties en Sardane ? Bateaux bleutés, chavirés, suspendus. Était-ce leur immensité ? Était-ce leur couleur ? Était-ce, ce silence qui précède la foule et ses bruits ?

Et ce poème de Jacques Prévert qui revient :

"L'amiral Larima

Larima quoi

la rime à rien

l'amiral Larima

l'amiral rien."

(Paroles, 1945)

Partir en mots, en recherche, en imaginaire... Laissez-vous porter par les légendes que vous racontera Jean-Louis Bonafos. Maître des lieux, coeur ouvert sur les arts. Il n'y a pas de rue de la Révolution sans Jean-Louis. S'il vous arrête pour un café à sa table des arts, ne fuyez pas, rangez votre timidité et savourez cette suspension.

Nappe bleue, mais souvent rouge. Toujours à carreaux et toujours avec des délices venues de toute part. Entrez dans ce monde, laissez-vous entraîner... Un peu comme la journaliste Edith Atlas de France Bleue en 2018.

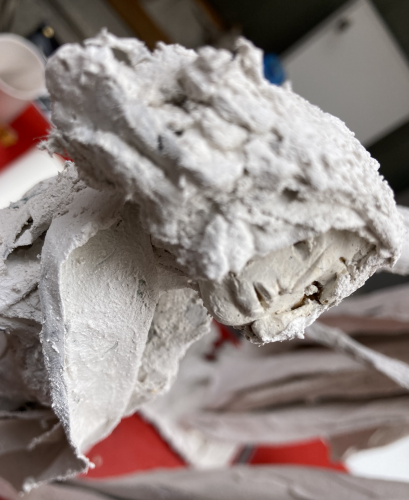

Toujours en blouse, en tenue d'atelier ou d'artiste, vous découvrirez Jean-Louis. Au-delà du personnage qui vous livrera sa recette des haricots à l'ail, il y a l'artiste. Un immense artiste qui sculpte le fer pour lui donner les formes combatives.

Samouraï protecteur, défenseur des rêves. Il fend l'armée des ombres, à hauteur d'homme. Équilibre fragile entre le vent et ses musicalités. La tramontane ne peut le faire valser. Il tient face aux désordres.

Comme dans ce poème de José-Maria de Heredia (le Samouraï) :

"Ce beau guerrier vêtu de lames et de plaques,

Sous le bronze, la soie et les brillantes laques,

Semble un crustacé noir ; gigantesque et vermeil."

Sculpteur des démesures. Jean-Louis a créé des oeuvres pour des maisons entières qui s'ouvrent ainsi sur la puissance du fer, la maîtrise du feu, la force des contorsions.

Ne vous fiez pas à cette entrée en matière. Le feu, la forge, la fusion, il faut se brûler les ailes pour comprendre la démesure de cet art. La sculpture du fer ou la force de la matière. Il y a du volcanique dans l'esprit de l'artiste, de la matière en fusion à laquelle il faut donner un corps, une forme d'expression... Et quelle serait la figure mythique à questionner ? En fer, en coups de marteau pour tordre ses rêves ? Dans la pénombre apparaît, fatigué par tant de siècles d'utopies...

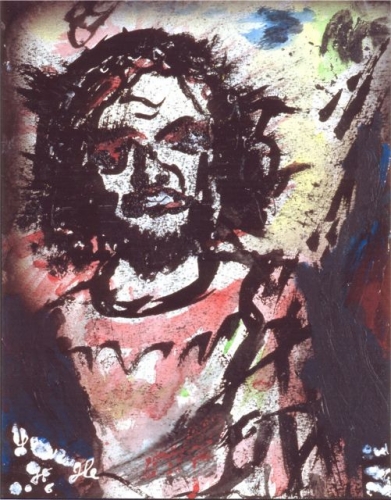

Sur son fidèle destrier, le monde à ses pieds... Don Quichotte (rappelez-vous du titre original de l'oeuvre de Miguel de Cervantes El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha). L'ingénieux a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous. Forgé, sculpté, dépoussiéré par Jean-Louis Bonafos. Il n'est plus simplement un mythe... Il est parmi nous.

Il vient des lointains souvenirs de nos lectures, ou de nos jeux d'enfance. Don Quichotte à la fois ri et admiré. Oublié et pourtant si présent. Et tant de justes maximes nous reviennent en mémoire : "qui s’attache à un mauvais arbre reçoit mauvais ombre, et qui se met à l'abri sous la feuille se mouille deux fois, et qui se couche avec des chiens se lève avec des puces. Quelque petit que je sois, je tiens mon rang dans le monde ; chaque fourmi a sa colère ; chaque cheveu fait son ombre sur la terre, et chaque coq chante sur son fumier".

Parfois en "habit de lumières" comme pour nous tendre un miroir, et nous réveiller de nos endormissements... Don Quichotte trône, regarde la rue de la Révolution. Nous rappelant que nous devrions nous mouiller un peu plus pour nos rêves... "Il n’existe pas de joie comparable à celle de retrouver sa liberté perdue."

Parfois en "habit de lumières" comme pour nous tendre un miroir, et nous réveiller de nos endormissements... Don Quichotte trône, regarde la rue de la Révolution. Nous rappelant que nous devrions nous mouiller un peu plus pour nos rêves... "Il n’existe pas de joie comparable à celle de retrouver sa liberté perdue."

Sur un air de Karl Jenkins me revient cet autre passage tellement criant de notre actualité "Maintenant que je suis sûr que personne ne nous écoute en cachette, je vais pouvoir répondre sans aucune difficulté à ces questions, madame, et à toutes celles que vous voudrez me poser. Je tiens à dire tout d'abord que mon maître don Quichotte est fou à lier, bien qu'il lui arrive de raconter de ces choses qui, à mon avis, et de l'avis de tous ceux qui l'écoutent, sont tellement sensées et tellement bien amenées que Satan en personne ne ferait pas mieux. Et pourtant, moi je suis sûr qu'il a complètement perdu l'esprit. Et comme on ne me l'ôtera pas de la cervelle, je n'hésite pas à lui faire croire des choses qui n'ont ni queue ni tête".

Don Quichotte un personnage central de l'oeuvre de Jean-Louis Bonafos, sans doute même le moteur de son regard sur le monde. Mais il n'en demeure pas moins en lien avec l'actualité et notamment celle du photo-journalisme (Visa pour l'image).... Pourquoi regarder le monde ? Pourquoi créer tant d'images ? Pour dire quoi ? "Que voulez-vous dire du monde vous qui l'habitez ?" semble nous dire l'artiste... Puis, en malice, il pourrait vous lancer : "êtes-vous sûr d'avoir compris ?"

Et compris quoi ? Regardez-vous, vous-même ! Au milieu de tout regard, il y a la subjectivité d'un individu... Qui donc êtes-vous ? Vous qui, au milieu du monde, croyez saisir l'instant ? L'instant de quelque chose ? de quoi ? Décortiquez... Enlevez chaque appareil, chaque objectif... Revenez au coeur du sujet : les impressions de sensation, les désordres... pouvons-nous être objectifs dans un monde en mouvement ? L'impermanence peut-elle se saisir, se figer ?

En creux, il y a du Epictète dans l'oeuvre de Jean-Louis Bonafos : “ne sais-tu pas que la source de toutes les misères de l’homme, ce n’est pas la mort, mais la crainte de la mort ?”...

Passez au coeur de la rue de la révolution, vous y découvrirez les oeuvres à ciel ouvert de Jean-Louis Bonafos, mais aussi de Roxanne (dont j'ai parlé dans un précédent article). Avant ou après les avoir rencontrer, entrer dans la Galerie Can Cago...

Et surtout, été, comme hiver, en passant, ou en repassant, par la rue des Arts (si bien nommée rue de la Révolution), n'oubliez pas les mots de Cervantes "Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été".