Littérature sous surveillance : quand la traduction trahit les écrivains chinois

Cette année, au détour d’un salon du livre, j’ai eu le privilège d’échanger, loin des micros et des discours officiels, avec deux des écrivains chinois les plus traduits en français et dans le monde : Mai Jia et Liu Zhenyun. L’un ancien agent des services cryptographiques reconverti en romancier du secret et du silence. L’autre, chroniqueur du burlesque social, cartographe sensible des existences invisibles.

Ce qui m’a frappée dans ces discussions, c’est leur étonnement sincère, presque naïf, face à ce que la France a fait de leurs œuvres. Tous deux ont exprimé, avec douceur mais fermeté, leur incompréhension devant les titres français de leurs romans. Ils ne reconnaissent pas ce qu’on leur fait dire. Et moi, j’ai eu honte.

L’illusion rassurante de la “littérature pure”

Pendant des années, j’ai étudié les récits médiatiques sur la Chine. J’ai déconstruit les images toutes faites, les peurs mimétiques, les biais cognitifs des géopolitologues de plateaux. Je pensais — naïvement — que la littérature y échappait, qu’elle gardait intacte sa capacité à dire le singulier, à transcender les frontières.

Et pourtant. Prenons deux cas récents :

-

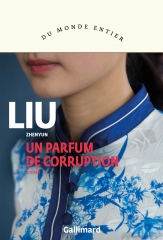

Un parfum de corruption de Liu Zhenyun,

-

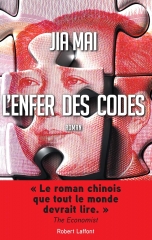

L’enfer des codes de Mai Jia.

Deux romans profonds, sensibles, ambigus. Deux œuvres ancrées dans la société chinoise contemporaine, certes, mais traversées avant tout par des questionnements humains : la solitude, la mémoire, la trahison, la quête de sens. Et pourtant, dans leur version française, ces deux livres ont été rhabillés pour l’exportation. Transformés, recadrés, instrumentalisés.

Quand “mangeur de melon” devient “corruption”

Le titre original du roman de Liu Zhenyun est limpide pour qui lit le chinois :

《吃瓜时代的儿女们》 – Les enfants de l’ère des mangeurs de melon.

C’est un clin d’œil ironique à la culture du voyeurisme, à ces spectateurs passifs qui se nourrissent de scandales comme d’un fruit sucré. Mais la version française devient : Un parfum de corruption. On troque l’ironie contre le soupçon, la satire sociale contre la dénonciation politique.

Résultat ? On enferme l’œuvre dans une grille de lecture préfabriquée : celle d’une Chine inévitablement corrompue, inévitablement suspecte.

Quand “Décodé” devient “L’enfer des codes”

Même schéma pour Mai Jia. Son roman 《解密》 pourrait être sobrement traduit par « Décodé ». Ce mot contient toute l’ambiguïté du livre : qu’est-ce qu’un secret ? Qu’est-ce que l’intelligence ? Peut-on vraiment tout déchiffrer sans se perdre ?

Mais l’édition française préfère : L’enfer des codes. Et en couverture ? Un Mao fantomatique, surgissant comme une menace posthume. Encore une fois, la poésie est balayée par l’effet, le trouble existentiel par le choc visuel. On caricature. On projette. On lit le roman à travers nos peurs.

Et si l’ennemi, c’était notre imaginaire éditorial ?

Ce double exemple est symptomatique d’un mal plus vaste : nous ne savons pas lire la Chine autrement qu’à travers nos fantasmes. La littérature devrait être le lieu de la rencontre, du déplacement, de la surprise. Mais ici, elle est préformatée par des titres racoleurs, des couvertures sensationnalistes, des résumés anxieux.

Et le pire, c’est que ces pratiques ne sont pas propres à la Chine. Elles s’étendent à toute la littérature étrangère que l’on veut rendre “digestible” pour le lectorat français. On ne traduit plus, on adapte à nos schémas mentaux.

Lire pour écouter, non pour confirmer

Mai Jia et Liu Zhenyun sont des écrivains. Des hommes qui creusent leur langue, leur société, leur époque. Leur but n’est pas de parler de la Chine à l’Occident, mais de chercher des vérités intimes au cœur du vacarme collectif.

Mais encore faut-il qu’on les laisse nous parler. Encore faut-il que la traduction n’efface pas leur voix sous la nôtre.

Réapprendre à lire — humblement, poétiquement

Si nous voulons vraiment découvrir la littérature chinoise — ou n’importe quelle littérature non occidentale —, il nous faudra réapprendre à lire sans filtre, sans soupçon, sans sensationnalisme. Lire comme on écoute un inconnu qui nous parle de sa vie, non comme on dissèque un pays sur une carte stratégique.

Car les écrivains, eux, ne sont ni stratèges ni diplomates. Ils sont chercheurs de sens, parfois sans le savoir. Et ce sens-là ne passe ni par Mao ni par la corruption. Il passe par le tremblement du réel, par ce qu’un être ressent quand il est trahi, ou quand il comprend soudain que le monde ne se décrypte pas.

Mémoire en ruines : la guerre et ses visages

Mémoire en ruines : la guerre et ses visages

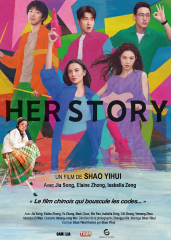

En ce 8 mars 2025, il est bon de parler d'une avant-première en France. Un moment privilégié où nous avons pu assister à la projection du film Her story. Film qui devrait sortir en avril 2025, en France et qui a renversé le box office chinois. Les (r)évolutions ne commencent pas toujours dans la rue. Parfois, elles s’immiscent dans l’obscurité des salles de cinéma, sur les écrans qui éclairent les imaginaires. Her Story (Hao Dongxi), le dernier film de Yihui Shao, est de cette trempe-là : une onde de choc qui bouscule la narration dominante et éclaire les silences pesants d’une société en mutation. Plus qu’un simple succès cinématographique, ce film est une déclaration d’émancipation.

En ce 8 mars 2025, il est bon de parler d'une avant-première en France. Un moment privilégié où nous avons pu assister à la projection du film Her story. Film qui devrait sortir en avril 2025, en France et qui a renversé le box office chinois. Les (r)évolutions ne commencent pas toujours dans la rue. Parfois, elles s’immiscent dans l’obscurité des salles de cinéma, sur les écrans qui éclairent les imaginaires. Her Story (Hao Dongxi), le dernier film de Yihui Shao, est de cette trempe-là : une onde de choc qui bouscule la narration dominante et éclaire les silences pesants d’une société en mutation. Plus qu’un simple succès cinématographique, ce film est une déclaration d’émancipation.